私の生徒さんの中には

「子どもが不登校」という方に

女性起業支援を14年していて

わりと遭遇します。

不登校のフリースクールを経営している会社さんでした。

その頃は不登校の人数が

たしか17万人くらいだったのですが、

その頃よりも少子化に

なっているにも

関わらず、、、

この10年で不登校の人数が30万人に

増加しています。約2倍弱ですね。

(とこの本で今の数字を知りました)

30万人という市場でも

少ないのかもしれません。

学校に行けなくなる理由は色々あると思うのですが、

学校以外の選択肢も増えました。

例)フリースクール ホームスクール 海外移住等

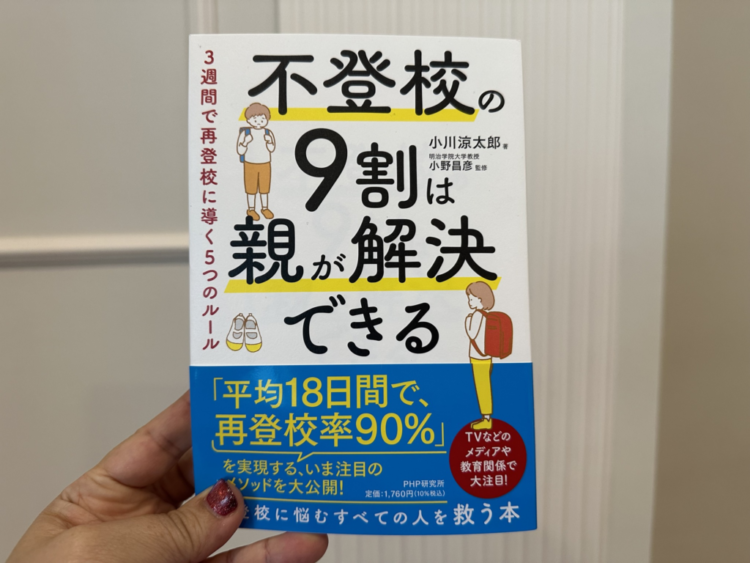

この不登校の本を書かれている

小川さんは私と同じ

関西大学卒で、アビームコンサルティングに

新卒で入社しています。

すだちの

LINEのオープンチャットがあって

私も加入しているのですが、

興味深いのが運営方法で

「運営スタッフです。時間になりましたので、本日のチャットは終了です。明日は8時から再開いたします。」と

毎日投稿されます。

たしかに夜は人は

ネガティブ思考になってしまいます。

LINEのオープンチャットで

お子さんの不登校の悩みを抱えている

ことを書いたら、お悩みや

会話のチャットが止まらなさそうですよね。

それに職員が対応していたら

超!ブラック企業になりそうです。

また、返信がなかったら

投稿した方が落ち込みそうです。

悩みが深いので。^^;

そのLINEオープンチャットの運営方法に

「なるほど〜」と

唸ったと同時に

この市場がこれほどまでに右肩上がりの市場である

ということです。

わたしが女性起業支援を

やり始めたのと同じく、まさか

この少子化になっているのに反比例して

不登校の数がこんなに増えているの!!

となるなんて…と

社会課題の見て見ぬ振りのところに

経営としてその社会の課題解決に

切り込んでいるのが、私は凄いなぁと

思っているところです。

ビジネスは市場が大きく

市場が右肩上がりに伸びている分野に入り

競合が弱い場所だったり

先に参入していると

先行者利益で市場のパイを取りやすいし

成長しやすいです。

しかし、

山口周さんの経済限界曲線を

ご存知でしょうか?

今は、儲かる市場は

空き地は取られているのです。

D to Cの通販市場も

同じですので、どんどん

ニッチ市場を狙うことになります。

不登校のように

社会課題だけれど

予算を出す強い理由が

中学受験の塾よりも少なく

予算がないご家庭の場合

不登校は社会の積み残しの課題となります。

これを誰がどのように解決するのか?

と思っていたら、こんな

切り口があったのか。と

衝撃を受けたところです。

山口周さんの限界曲線の話で

それを超える空き地を考えるのが

これからの経営者のお仕事となりそうです。

社会課題を解決する人ほど

「お金を取ると悪だ!」と

なりがちですが、

そんなこというと

病院は、病気の人から

お金をとっているので

(保険料はありますが)

そのロジックが通るなら

同じロジックなのになぁと思います。

私は社会課題を解決する事業を

している人ほど、ビジネスモデルや

マネタイズ、経営について

学ぶべきだと思っています。

バングラディッシュのグラミン銀行を作った

ノーベル平和賞のムハマド・ユヌスさんのように。

そうして、わたしは自分の事業とは

一見関係のなさそうな本を幅広く読んで

自分の事業に転用できるところ

アナロージー思考で考えられることはないか?

と考えており、何が次の空き地なのかな

と思ったりしています。

空き地だから、そのことに

頭を突っ込めるか?というと

知見がなかったり

情熱がなかったりすると

やっぱりそれは

自分のやるべき仕事ではない

のだと思いますし

でも、今の時代って

世の中がどうなっているのだろう?

と数字・ロジック・ファクトで

データを探し

世の中の時代の流れや動向を

リサーチして情報収集しています。

私はこのようなリサーチを

毎日4時間はしていて、当たり前だと

思っていたのですが、

今の日本人の平均の本を読む冊数は

1-2冊とかなり減っています。

スマホ普及やSNS普及の

影響でしょうか。

団塊のJr.世代が

老眼になってきている影響でしょうか。

そんなに幅広く本を読んだり

する人も少ないみたいで

そうなんだと思っているところです。

わかりやすい本で

不登校のことを全体的に学べます。

本に書いてあるから

実践できるか?

というとまた別だと思うのですが。

自分の業界のことだけを知っていると

視野が狭くなるので、幅を広げて

スワイプできる部分がないかなと

思っていつもみています。